Définitions

Avantages

Inconvénients

Dessertes

Alternatives

Retour.......

Accueil

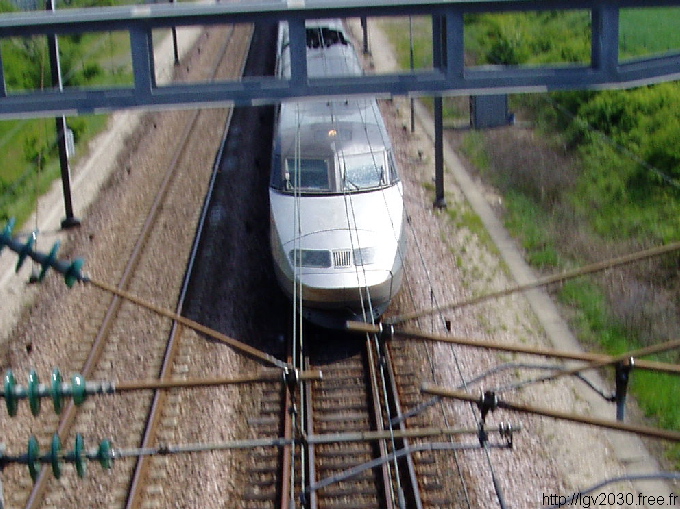

Rames TGV PSE en UM

TGV Lyria France-Suisse

TGV Atlantique

TGV Réseau

Thalys PBA

Thalys PBKA

Eurostar Transmanche

TMST réaffecté service intérieur

TGV Duplex

|

DEFINITIONS

LIGNE A GRANDE VITESSE (LGV):

En matière ferroviaire, l'UIC considère que la grande vitesse commence à 250 Km/h.

Les lignes parcourables à ces vitesses doivent obeïr à des contraintes particulières:

- Rayons des courbes supérieurs à 4000 m.

- Absence de passages à niveau.

- Cloture le long de l'emprise ferroviaire et équipements de détections de chutes au niveau des ponts.

- Voie et Ballast adaptées à la grande vitesse.

- Si l'on utilise la traction électrique (100 % des LGV existantes à ce jour sont électrifiées), la caténaire doit être adaptée pour permettre le captage du courant à grande vitesse.

- Signalisation embarquée.

- Aiguilles franchissables à 220 km/h en voie déviée.

A noter:

- La circulation à grande vitesse permet l'utilisation de rampes allant jusqu'à 35 pour 1000.

-  L'entrée de chaque canton est matérialisée par des triangles jaunes sur fond bleu. L'entrée de chaque canton est matérialisée par des triangles jaunes sur fond bleu.

Prix de revient:

La construction d'une ligne LGV dans un environement "normal" revient à peu près à 10 M.Euro par kilomètre. La facture peut être multipliée par 4 si le tracés necessite de nombreux ouvrages d'arts comme c'est le cas sur la LGV Med. A titre de comparaison, un kilomètre d'autoroute à 2x2 voies en rase campagne revient à 5 M.Euro...mais la LGV peut transporter 3 fois plus de voyageurs alors que son emprise est équivalente à celle d'une route ordinaire

TRAIN A GRANDE VITESSE:

Ce terme désigne tout type de vehicule ferroviaire capable de circuler à grande vitesse. Les initiales "TGV" constituent désormais une marque commerciale déposée par la SNCF.

Ces trains doivent être capable d'utiliser les lignes classiques à vitesse réduite: l'aérotrain et les systèmes magnétiques comme le Transrapid ne peuvent être considérés comme des vehicules ferroviaires.

Il existe plusieurs types de trains à grande vitesse:

- Le Shinkansen Japonais: le précurseur mis en service dès 1964 entre Tokyo et Osaka. Le réseau s'est ensuite étendu à l'ensemble de l'archipel. La dernière version "le modèle 500" atteint les 300 km/h.

- Le TGV Français: conçu par Alstom comme un "tube articulé" (les rames sont indéformables) et mis en service en 1981 entre Paris et Lyon, il s'est au fil des années décliné en plusieurs versions. Aux fameuses rames Orange du TGV Sud-Est (1ère génération), on succédées les TGV Atlantique et leur livrée bleue puis les TGV réseau (2ème génération).

Le TGV détient à ce jour le record du monde de vitesse avec 574,8 km/h.

La troisième génération comprend les rames Eurostar, Thalys et les TGV Duplex à deux niveaux, La vitesse maximum est désormais de 320 km/h en service commercial.

Le TGV circule en Espagne entre Madrid et Séville sous le nom d'AVE et en Corée du Sud entre Séoul et le port de Pusan. Il pourrait prochainement se lancer à l'assaut de l'Australie et de la Chine mais a échoué (en raison de l'opposition des lobbies aériens et pétroliers) dans toutes ses tentatives d'implantation sur le continent Américain.

Certains Eurostar, exploités par la compagnie GNER, circulent au nord de Londres sur la célèbre East Cost Main Line à partir de la gare de King's Cross.

Pour l'avenir, Alstom prévoit la construction de l'AGV: automotrice à motorisation répartie sur toute la longueur de la rame capable d'atteindre 350 km/h.

- L'ICE Allemand: (prononcer "i-tsé-é") l'Inter City Express de Siemens est entré en service en 1990 entre Hambourg et Munich. Contrairement au TGV, chaque voiture comporte deux boggies.

A l'ICE 1, ont succédés l'ICE 2 puis l'ICE 3. Ce dernier est capable d'atteidre 330 km/h.

A l'ouverture de la LGV Est, les relations entre la France et l'Allemagne devraientt être assurées en ICE 3 pour la relation Paris-Sarrebruck-Francfort et en TGV pour la relation Paris-Stuttgart-Munich.

Le Velaro, directement dérivé de l'ICE 3, sera prochainement mis en service à 350 km/h entre Madrid et Barcelone: ce sera le train le plus rapide au monde en service commercial.

L'ICE 3 pourrait également être exporté vers l'Asie et assurer des liaisons entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les pays de l'est.

A noter: l'ICE existe en version pendulaire, l'ICE-T (T pour "Tilt"), et même en version pendulaire diesel: l'ICE-TD. La vitesse atteinte est cependant bien moindre et ne correspond pas à la définition de "grande vitesse".

- l'ETR 500 Italien: Les chemins de fer Italiens sont entrés dans le club de la grande vitesse à la fin des années 1980 grace a un concept original pour l'époque: la pendulation. Le premier ETR 450, "Pendolino", construit par Fiat, atteignait 250 km/h en service commercial. La version évoluée, ETR 480, fut un temps envisagée pour desservir certaines lignes classiques en France comme Paris-Orléans-Limoges-Toulouse.

L'ETR 500, progressivement mis en service à partir de 1995 entre Milan et Naples, peut circuler à 300 km/h sur les LGV. Certaines rames ETR 500 de troisième génération devraient prochainement assurer la liaison Paris-Milan conjointement aux TGV réseaux.

- le TALGO 350 Espagnol: Pour équiper ses lignes à grande vitesses, la RENFE a d'abord acheté du matériel de conception Française (AVE et Euromed), Italienne (Pendolino) et Allemande (Velaro).

Le constructeur national Talgo, connu pour ses voitures à écartement variable (rappelons que la péninsule Ibérique utilise l'écartement standard de 1,435m sur ses LGV et l'écartement large de 1,672m sur ses lignes classiques) a décidé de se lancer sur le marché des trains à grande vitesse en lancant le TALGO 350.

Ce matériel à l'esthétique discutable, apte à circuler à 350 km/h, devrait être opérationnel dans quelques années et pourrait être utilisé sur l'ensemble des LGV Espagnoles et Portugaises.

- l'ACELA Américain: Construit par Bombardier et exploité par l'Amtrack dans sa version pendulaire, les performances actuelles de l'ACELA (240 km/h) ne lui permettent pas d'entrer dans la catégorie des trains à grande vitesse. Mais on peut penser que ces performances devraient augmenter dans les prochaines années et que des LGV devraient, enfin, être construites en Amérique du Nord.

LIGNE RAPIDE OU MODERNISEE:

Sur les lignes classiques, la vitesse maximum des trains de voyageurs est de 160 km/h.

Certaines lignes sont aménagées pour permettre des vitesses supérieurs: 200 ou même 220 km/h.

En France, c'est le cas de Tours-Bordeaux, Le Mans-Nantes, Strasbourg-Mulhouse et, partiellement, du POLT.

Cette solution est interessante si le trafic n'est pas trop important et si la distance n'est pas trop grande: le trajet doit durer 3 heures au maximum.

Les aménagements sont en général progressifs et peuvent être de plusieurs types:

- Suppression de tous les passages à niveaux: leur présence interdit de circuler au dela de 160 km/h.

- Aménagement de sécurité dans les gares traversées: passages souterrains ou aériens, séparation des voies de passage et des quais, dispositifs antisuicides, contrôle des accès aux quais...

- Rectification des courbes.

- Amélioration de la voie, du ballast et de la caténaire.

- Installation d'un système de signalisation embarquée (non obligatoire mais préférable).

- Création de shunts dans les secteurs les plus sinueux (exemple: Cosne sur Loire dans la Nièvre).

La desserte peut être assurée par des trains classiques ou par des TGV dans le cas de parcours mixtes.

L'utilisation de la pendulation (dispositif permettant d'incliner les voitures dans les virages) peut permettre d'augmenter, dans le cas d'une ligne sinueuse, la vitesse de pointe d'une vingtaine de kilomètres/heures sans pénaliser le confort des voyageurs...mais l'apparition du mal des transports est plus fréquente avec ce genre de dispositif. Imaginez que vous soyez assis dans le mauvais sens et que votre voisin vous fasse le coup du "Paté-Oeuf dûr-Camenbert" et le résultat est assuré. LOL.

A noter: la ligne des Landes, entre Bordeaux et Dax, pourrait devenir la première ligne classique transformée en LGV. Son tracès exceptionnel, tout en lignes droites, est très favorable. Il faudra seulement refaire les superstructures, supprimer les passages à niveau et installer la signalisation embarquée.

Le CIADT du 18/12/2004 a retenu, en plus de Rennes-Brest, Rennes-Quimper et Poitiers-La Rochelle prévus comme compléments aux projets de LGV, l'aménagement des lignes Paris-Clermont Ferrand, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et de la Liaison Normandie-Val de Seine Paris-Rouen/Caen.

LGV2030 préconise l'aménagement, à moyen terme, de Paris-Troyes, du Sillon Alpin (Genève-Annecy-Chambéry-Grenoble-Valence), et de Lyon-Saint Etienne.

LIGNE MIXTE:

La ligne mixte est à la fois parcourable à grande vitesse par les TGV mais aussi accessible aux trains de marchandises pouvant circuler jusqu'a 200 km/h. Ce concept, encore inconnu en France, est courament utilisé en Allemagne et en Espagne.

Naturellement, les contraintes liées au frêt s'ajoutent à celles liées à la grande vitesse: la rampe maximum n'est plus que de 25/1000. Il devient impossible de jouer aux "Montagnes Russes" ce qui peut entraîner la construction de nombreux ouvrages d'arts et donc un coût kilométrique plus élevé.

Les motrices tirant les trains de marchandises doivent être équipées d'un système de signalisation embarquée compatible avec la ligne.

Sur les sections courtes, comme le tunnel sous la Manche, on peut intercaller les trains de différents types.

Mais il est généralement préférable de séparer temporellement les deux types de trafic: les trains de voyageurs circulent le jour et le frêt la nuit....mais cela crée des contraintes environementales supplémentaires.

Parmi les LGV retenues lors du ciadt du 18 décembre 2004, seuls le contournement de Nimes et Montpellier et la section internationale Perpignan-Figueras seront accessibles aux trains de frêt.

A moyen terme, les LGV Transalpine (section internationale), Rhin-Rhône (branche sud) et Trans-Basque devraient être utilisées par les deux types de circulations.

Enfin, au dela de 2020, la branche nord du TGV Rhin-Rhône et la T2A seront dans la même configuration.

|